※本ページはプロモーションが含まれています。

ahamoの月額料金とサービス内容

ahamo(アハモ)は、月額料金2,970円で、データ通信量が20ギガまで使え、通話料は1回あたり5分以内の国内通話が、回数無制限で無料で利用できます(テザリング無料)。

※テザリング(tethering)とは、ahamoの電波を利用して、パソコン・タブレット・ゲーム機などをインターネットに接続することをいいます(例えば、iPhoneでahamoを契約した場合、iPhoneのモバイル通信の「インターネット共有」をオンにして、パソコンなどをインターネット接続すること)。

しかも、月額1,100円を追加すると、国内通話がかけ放題になる「かけ放題」オプションもあります。

▷【ahamo】かけ放題サービスは、月途中に契約すると、料金日割り?

※この記事に記載されている金額は、全て、消費税込みの金額になります。

※ahamoの海外での利用について、海外82の国・地域で、月20ギガまでのデータ通信量が追加料金なく利用できます。また、海外200以上の国・地域で音声通話とショートメッセージサービ(SMS)を利用できます。なお、海外で利用するにあたり、オプションなどの契約は不要です。

【ahamo】かけ放題を、月途中に解約すると、料金は日割り?解約方法は?

ahamoの「かけ放題」オプションは、いつでも解約することができます。

ただし、月途中に解約手続きをしても、月末解約となり、その解約月の「かけ放題」の料金は、日割り計算されず、全額負担となります。

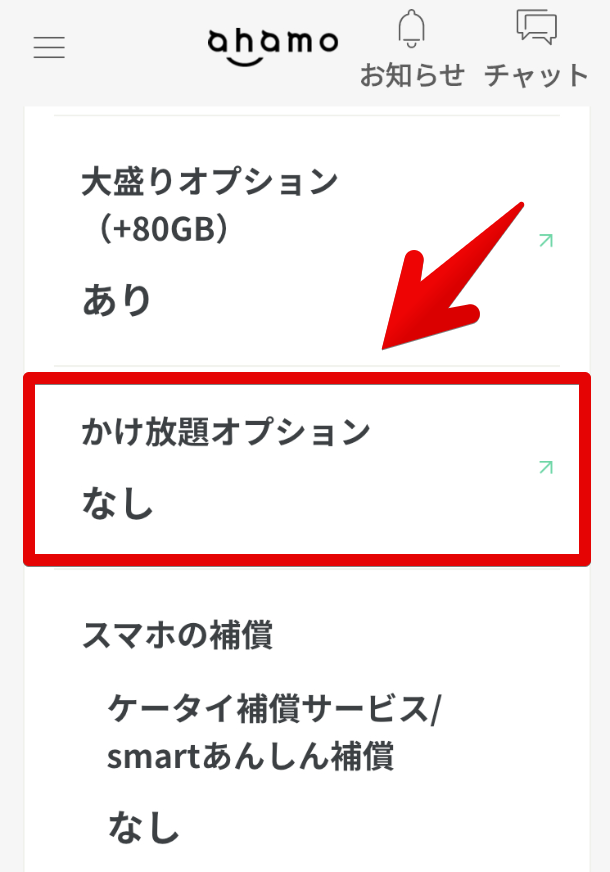

解約方法は、ahamo公式サイトにログインして、「アカウント」画面を開き、下の画像のように、「かけ放題オプション」をクリックすると、「かけ放題」を解約することができます。

なお、細かい話になりますが、

月途中に「かけ放題」付きでahamoを契約(新規契約と電話番号そのままで他社から乗り換え、どちらの場合も)した場合、契約月の料金は、ahamoの料金2,970円と「かけ放題」の料金1,100円の合計4,070円が日割り計算されますが、

万が一、契約月に「かけ放題」を解約した場合は、この月の「かけ放題」の料金は日割り計算されず、全額負担となりますのでご注意下さい(ahamoの料金2,970円だけ日割り計算されます)。

※月途中に「かけ放題」付きでahamoを契約する方法、月途中にahamoを契約して同じ月の数日後に「かけ放題」を契約する方法、ahamoを契約した翌月の月途中に「かけ放題」を契約する方法などについては、【ahamo】かけ放題サービスは、月途中に契約すると、料金日割り?の記事にまとめてありますので、よろしければご覧下さい。